トピックス一覧

アロマソムリエ | ドライブにおすすめのアロマ

車の中の匂いって、季節問わず気になるものですよね。夏は暑さで蒸し蒸しする車内、冬は締め切って暖房をきかせた中で長時間過ごすなら、快適に過ごしたいものです。

車の中をいい香りにすることで、そういった環境的な問題へのアプローチはもちろん、気分を明るくすることもできます。今日は、車内を快適にするアロマディフューザーと香りをご紹介します。

車専用のアロマディフューザー

車の中で香りを楽しむための、専用の「カーディフューザー」があるのはご存知でしょうか?固定が難しいディフューザーは、車の中ではちょっと使いにくいですよね。

車専用のディフューザーは、アクセサリーソケットに挿し込んで熱電源を使って広げるものや、エアコンに取り付けて、風の力で香りを広げるものがあります。

どちらも運転の邪魔をせず、手軽に香りを楽しめるカーアイテムです。

ドライブタイムクリップ

エアコンの風で香りを広げるタイプで、オイルボトルを直接装着するため、使うたびにオイルを垂らす必要がありません。

風に乗せてすばやく香りを広げることができるので、毎日車に乗る方や、短時間のドライブが多い方にも。開口部分を動かすことで香りの強さのは調整が可能で、オイルの残量がひと目で分かるので交換のタイミングも逃しません。

ドライブタイムレザー

本革仕様のカーディフューザーは、車の内装にあわせて使えるオシャレなアイテム。

パットにオイルを垂らし、シガーソケットに差し込んで熱で揮発させることで香りが広がります。使用中にはLEDライトが点灯し、車内の雰囲気を高めます。香りの持続時間は2時間で、自動的に電源が切れるオートOFFタイマー機能付。

【シーン別】おすすめの香り

■会話も弾む楽しいドライブに

車内の雰囲気を明るく元気にしたいときには柑橘系の香りがおすすめ。親しみやすい香りに気持ちも和み、デートの時には相手との距離がぐっと近づくかも。相手の香りの好みがわからない場合にも、嗜好性があまりない香りで使いやすさは抜群です。

B01 オレンジグレープフルーツ

フレッシュでかすかな甘さが漂う、誰からも好かれる香り

原料:オレンジ、グレープフルーツ、ベルガモット

■こもりがちな空気をきれいに

狭くて密閉した状態が続く車内では、空気も滞りがち。暖房や冷房を使う季節には、エアコンのにおいや、自分のにおいも気になりますよね。空気環境をクリーンに調える香りで、車内の空気をリフレッシュしましょう。ウッドやユーカリがブレンドされた香りがおすすめですよ。

C03 クリーンフォレスト

空気をクリーンに整える、凛とした気分になる森林の空気のような香り

原料:ユーカリグロブルス、パイン、ヒノキ

■乗り物酔いには

乗り物酔いするというときには、ミントなどの すっきり爽快な香りで、さりげない気配りを。ほんのり優しく香らせるのがおすすめです。

B04 グレープフルーツミント

気持ちをスッとさせる、自然な爽やかさが心に残る

原料:グレープフルーツ、ペパーミント、スペアミント

■夜のドライブには

夜景などを楽しみつつ、リラックスした雰囲気を作るには、ウッドやフローラル調の香りを。ドライブのムードを一層盛り上げてくれますよ。

City series 東京

遠くに都会の喧騒を感じる中、心地よいくつろぎの時間を誘う

静かな印象の木質系の香り

原料:サンダルウッド、シダーウッド、サイプレス、ロサリナ、ヒノキ、ユーカリ etc.

天然アロマの香りを車内でも

車内では好きな音楽だけでなく、香りも選んでみてはいかがでしょうか。ドライブがもっと楽しくなるはず。ぜひ、試してみてくださいね。

アロマソムリエ | 水回りのにおい対策におすすめのアロマ

毎日かならず使う水回り。頻繁に使う場所だからこそ清潔にしておきたいものですが、高温多湿になりやすい洗面所やキッチンは、気が付くと嫌なにおいがこもっている…なんてことも。天然の香りを上手に取り入れながら、においケアができる水回りにおすすめの香りをご紹介します。

洗面所・トイレにおすすめの香り

家族が日々使う場所ですが、お客様をお招きしたときには気持ちよく使ってもらうため、とくに気を配っておきたい場所ですよね。一方で、お家の中で最も高温多湿になり、カビや細菌が発生しやすい場所でもあります。洗面所やトイレにおすすめなのは、爽やかで清潔感のある香りです。空気の入れ替えが難しい窓のない間取りのマンションやお家でも、香りを取り入れ心地よい空間に。

ペパーミント

お菓子や歯磨き粉などでおなじみの親しみやすい、清涼感のある清々しい香りです。体の表面にある冷感受容体へ働きかけ、体感温度を下げる働きがあるので、とくに暑い夏のこもった空気には重宝します。消臭・抗菌作用のほか、頭をクリアーにする効果も期待できるので、まだ眠気が残る朝の身支度をする洗面所にもおすすめです。空間をキレイに整えてくれるだけでなく、お出かけ前の気持ちを明るく前向きにしてくれます。

グレープフルーツ

空間を明るくフレッシュな印象に整えてくれる香りです。性別を問わず人気があるので、おもてなしとして香らせておくのもおすすめです。また、親しみやすく空間になじみやすいので、小さいお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。オレンジほどの甘さがなく、レモンほどの酸味もない、ちょうどよい爽やかさなので、すっきり清潔に保ちたい場所に使いやすい香りです。

洗面所・トイレにおすすめのディフューザー

洗面所やトイレで使うディフューザーを選ぶポイントは、慌ただしい朝でも使いやすく、急にお客様が来たときもさっと香りを広げやすいことです。また、タオルや洗面用具など物があふれやすいスペースでもあるので、置き場所を選ばないコンパクトさも大切です。

スティックディフューザー

スティックを挿して置いておくだけで自然と香りが広がる手軽さが魅力のディフューザー。

火や電気を使わないため、安全に使える点も便利です。

エアミスト

ひと吹きするだけでこもった空気を綺麗にしてくれる、とても手軽に使えるアイテム。トイレを使った後に、空間にシュッと広げるのを習慣にすれば、いつでも気持ちよく使えます。お掃除前には普段より多めに吹きかければ、爽やかな空気にやる気もアップするはず。

キッチンにおすすめの香り

毎日の食事を用意するキッチン。調理中の料理のおいしそうな香りが漂う、幸せを感じる空間ですが、季節によってはシンクや生ごみのにおいが気になることもありますよね。キッチンにおすすめなのは、料理にも使われるハーブの香りです。ハーブの鉢植えを置いて、植物そのものを活用するのもおすすめです。葉を2,3枚摘み取り、排水溝やごみ箱に入れても香りの効果が得られます。お料理のくさみ消しや飾りつけのついでに、におい対策も。

レモングラス

レモンに似たエネルギッシュな香りのレモングラス。ハーブティーだけでなくタイ料理にもよく使われる人気のハーブです。エスニックな雰囲気の爽やかな印象で、暑い夏には活気をもたらしてくれます。また、虫よけ効果も期待できるので夏にはかかせない香りです。元気な印象の香りで、お料理やお皿洗いも楽しい時間に。

ローズマリー

若葉のような、みずみずしいグリーンの印象のハーブらしい香りです。シャキっとした刺激を感じる香りで、シャープな印象をあわせもっています。お料理ではくさみ消しやアクセントとして欠かせないハーブのひとつなので、料理が並ぶ場所でもなじみやすく使いやすい香りです。抗菌効果や防虫・消臭効果も期待できるので、ローズマリーの鉢植えをキッチンに置いて、お料理や生ごみの気になるにおい対策に使うのもおすすめです。

キッチンにおすすめのディフューザー

キッチンで使うディフューザーは電源や熱を必要としない「自然蒸散式」のものがおすすめです。このタイプには、フェルトや木にオイルを垂らすものなど様々な種類がありますが、水や火の近くでも安全に使用できるストーン素材のものがおすすめです。ストーンに直接オイルを垂らし、自然に揮発する香りを楽しみます。やさしく香りが広がるので、お料理の香りと一緒にアロマオイルの香りを楽しむことができますよ。

アロマソムリエ | 女性にアロマを贈るときに気をつけたい3つのこと

好きな人の誕生日やクリスマスのプレゼントなどに、「アロマを贈りたいな」と思ったことはありませんか?

スイーツやお花、アクセサリーは贈ったことがあるし、なにか新しいプレゼントで相手をあっと感動させたい。そんなときには、気持ちを香りに込めて、アロマアイテムをプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

でも香り選びって難しいですよね。「どの香りをあげたらいいのかわからない」「苦手なにおいと言われたらどうしよう」など色々と考えてしまうことも。そこで今回は、香りを女性に贈りたい時に失敗しないアロマオイルの選び方をご紹介します。

ポイント1:個性よりも万人受けを狙う

みなさんは香りを選ぶ時にどんなことを考えていますか?

「女性はローズやフローラルな香りが好きなはず」

「自分が好きな香りを使って欲しい」

「友人がいい香りと言っていたこの香りなら気に入るはず」などなど・・・

このような固定概念にとらわれている方は、まずは頭をリセットさせましょう。

プレゼントに贈る香り選びで一番NGなのが、「決めつけ」です。

香りは非常に嗜好性が高く、あなたが好きな香りを相手が好きだとは限りません。甘い香りが好きな人もいれば、さっぱり系の香りが好きな人もいます。

そこで、相手にはじめて贈る香りのプレゼントには、シトラス系の香りを選んでみましょう。食べものや日用品の香りとして馴染みのあるフルーツの香りであれば、たとえ贈る相手があまりアロマを使わない相手だったとしても使ってもらいやすく、嫌いな人はほとんどいないと言えるでしょう。

シトラス系の中でも特に親しみやすいオレンジやグレープフルーツがベストですが、もう少しおしゃれに決めたい時には、紅茶のアールグレイの香り付けにも使われている「ベルガモット」の香りを。大人っぽい柑橘系で、リラックス効果も期待できるアロマオイルです。

ポイント2:まずは簡単に使えるアイテムから

贈る相手が香りのアイテムを普段から愛用している人なら、迷わずアロマオイルをプレゼントするのがおすすめです。でも、まだそこまで踏み込んだ話ができていない、または彼女の部屋に行ったことがない、という場合には使いやすい初心者向きのアイテムを選んでみましょう。

例えば、スティックをアロマオイルに挿して香りを広げるスティックディフューザーは、挿すだけなので手間がいらず、玄関などでしっかりと香りを楽しめます。お仕事などで外出が多い方には、いつでもどこでも手軽に使えるアロマスプレーがおすすめです。シュッと数プッシュするだけで空気がリフレッシュします。

せっかくプレゼントしても「アロマって面倒くさい」と思われては元も子もありません。だからこそ、使う前の不要なストレスを排除できるような、手軽なアイテムを選ぶことが大事。女性も簡単で便利&機能的なものが好きなのです。

ポイント:3 自分のニオイにも気をつけて

そしてもうひとつ大切なのは、“あなた自身”です。

日々生活をしていると、さまざまな生活臭が体や洋服にしみついています。香りを贈る人に清潔感がないと、「これいい香りでしょ」「香りがあると気分が変わるよね」と言われても、なんだか説得力がありません。

特に気を付けたいのが、良かれと思って多めに使ってしまいがちな洗剤や柔軟剤、シャンプー、整髪料のにおい。強い香りのものもありますので、天然の香りにこだわっているものを選んだり、使用量を調整するなど、香りのマナーも大切です。

ほんのり風に乗ってふんわりいい香りがするような、香りに誘われ思わず振り返りたくなるような魅力。アロマを女性に贈る際には、相手のことを考えながら、自分自身にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

2026/02/16 | ニュース | 2月祝日前後の商品発送スケジュールのお知らせ

2月23日(月・祝)は祝日及び弊社休日のため、まことに勝手ながらお休みとさせていただきます。

この間のお問い合わせのお返事、商品の発送はお受けできませんので十分ご注意下さい。

■2月23日(月)前後のお届け

・2月20日(金)16:00までのご注文

2月24日(火)に出荷予定

・2月20日(金)16:01から2月24日(火)16:00までのご注文

2月25日(水)に出荷予定

※最短でのお届けをご希望の場合は、日付指定なしでご注文ください。

※ご注文が集中した際は、上記日程よりも発送にお時間をいただく場合がございます。

発送準備が整い次第、順次発送させていただきますのであらかじめご了承ください。

※一部商品は受注生産につき、発送までお時間をいただきます。

■お問い合わせについて

お休み期間中にいただいたお問合せは、営業日に順次対応させていただきます。

なるべく迅速に対応させていただきますが、お問い合わせが集中した場合、通常よりもご返答までにお時間をいただく可能性がございます。

あらかじめご理解賜りますようお願い申し上げます。

2026/02/12 | イベント | [エスパル仙台店]苔玉&アロマミストWORK SHOP 2月27日(金)~28日(土)

エスパル仙台店にて、苔玉&アロマミストWORK SHOPを開催いたします。

イギリスでは「祝いの木」として親しまれるなど、縁起が良いとされる「銀梅花(ギンバイカ)」の苔玉とオリジナルアロマミストを作成いただけます。

五感で彩る豊かな時間。植物と香りのある心地よい暮らしを楽しみませんか?

[苔玉作りの参考動画]

https://youtu.be/rtz977mets0

[開催概要]

日程:2月27日(金)~28日(土)

時間:①11:00~ ②13:00~ ③15:00~

所要時間:約60分

参加費:3,850円(税込)

定員:各回3名

場所:エスパル仙台店

※事前予約制のイベントとなります。

※空席状況により当日参加も可能です。

[事前予約サイト]

https://coubic.com/ataroma/1010211

イベントに関してのお問合せは下記店舗へお願いいたします。

[店舗概要]

アットアロマ エスパル仙台店

営業時間:2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)まで営業時間変更

10:00~20:00

その他特別営業時間(繁忙期のみ):10:00~21:00 ※施設営業時間に準ずる

定休日:施設休館日に準ずる

住所:〒980-8477 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台Ⅱ2F

MAP:Google Maps

TEL:022-794-7550

2026/02/09 | イベント | [NEWoMan高輪店]アロマ×ワイン オリジナルアロマブレンド WORK SHOP 2月21日(土)

NNEWoMan高輪店にて、オリジナルアロマブレンドWORK SHOPを開催いたします。

ー あなたの香りに、あなたの一杯を。ワインをもっとおいしくする日。 ー

ワイン専門店「La Vinotheque」とコラボレーションで、日常生活を彩るアロマとワインをご紹介。

空間に広がる香りと、味わう香りが豊かに溶け合う、特別な時間をお過ごしいただけます。

また、お好きな香りをお選びいただき、アロマの調合もお楽しみいただけます。

オリジナルのアロマを香りながらワインを愉しむ、新感覚の心を満たすひとときを過ごしませんか?

アロマ×ワインの新感覚を、ぜひ体感しにいらしてください。

[開催概要]

日程:2月21日(土)

時間:①13:00~ ②16:00~

所要時間:約90分

参加費:4,400円(税込)

定員:各回12名

作成:オリジナルアロマ(3ml)

場所:NEWoMan高輪 South 4F "+Inn 1"

集合:NEWoMan高輪 South 3F アットアロマ高輪店

※事前予約制のイベントとなります。

※空席状況により当日参加も可能です。

[注意事項]

※アルコールの提供がございますため、20歳以上の方限定のイベントになります。

※お車以外でのご来場にご協力をお願いいたします。

※当日は、開始30分前には「NEWoMan高輪店」に集合のうえ、事前にお支払いをお願いいたします。

[事前予約サイト]

https://coubic.com/ataroma/4464304

イベントに関してのお問合せは下記店舗へお願いいたします。

[店舗概要]

アットアロマ NEWoMan高輪店

営業時間:平日 11:00~20:00

定休日:施設休館日に準ずる

住所:〒108-0074

東京都港区高輪二丁目21-2 ニュウマン高輪 South3F

MAP:Google Maps

TEL:03-5422-9228

2026/02/06 | ニュース | [@aroma公式アプリ]4周年記念 500円OFFクーポン

「@aroma公式アプリ」は2月でリリース4周年を迎えます。

日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、公式アプリ限定の500円OFFクーポンをお届けします。

■クーポン有効期限

2月6日(金)10:00~3月2日(月)10:00

■キャンペーン内容

7,700円(税込)以上のお買い物でご利用いただける、

500円OFFクーポンをアットアロマ公式アプリにて配信します。

\新規ダウンロードの方にもクーポンプレゼント/

2月22日(日)23:59までにアプリをダウンロードされた方にも、

500円OFFクーポンを配信します。

▶アプリのダウンロードはこちら

*クーポンは、公式アプリ下部メニューの「お知らせ」、

または「OTHER」内の「クーポン」欄よりご確認いただけます。

■クーポンご利用方法

クーポンのご利用には会員登録が必要です。

▶会員登録はこちら

*割引商品・セット商品・企業コラボ商品・書籍・定期購入など、一部商品は割引「対象外」となります。

*クーポン適用商品はお客様都合でのご返品はできません。

【オンラインストア/公式アプリ】

1. 会員登録・ログイン後、商品を選びカートに入れます。(この段階では割引金額は表示されません。)

2. 「ご購入情報の入力」ページへ進み、必要情報をご入力ください。

3. 〈重要〉クーポン情報入力欄にて、以下の設定を行ってください。

クーポンの利用:「クーポンコードを入力して使う」にチェック

クーポンの選択:公式アプリでコピーしたクーポンコードを入力

4. 「ご注文情報の確認」ページにて、「クーポン割引額」および「割引後の合計金額」が表示されているかをご確認ください。

(Amazon Payをご利用の場合は、「クーポン情報」欄に使用クーポンが表示されているかをご確認ください。)

表示がない場合、チェック漏れやコード入力誤りによりクーポンが適用されていません。

ページ最下部の「戻る」ボタンより「ご購入情報の入力」ページに戻り、再度ご確認ください。

*クーポン対象外商品を一緒にお会計することはできません。

【直営ストア】

お会計時に、公式アプリ内のクーポン画面をご提示ください。

■よくあるご質問・こんなときは Q&A

Q. 注文完了後にクーポン未適用に気づきました。再注文は可能ですか?

A. クーポンは、ご注文時に入力された場合のみ適用となります。

ご注文確定後の適用はできかねますので、有効期間内に新たにご注文のうえ、

必ずお問合せフォームよりご連絡ください。

Q. 「対象外商品があります」と表示され、注文できません。

A. クーポン対象外商品がカート内に含まれている場合、クーポンは使用できません。

お手数ですが、別々にご注文ください。

Q. ほかの割引サービスと併用できますか?

A. ほかの割引サービスとの併用はできません。ご了承ください。

■アットアロマ公式アプリについて

近くの店舗を検索できる機能や会員証機能をはじめ、

自分にぴったりの香りやディフューザーが見つかる診断など、

さまざまなコンテンツをご用意しています。

▼詳しくはこちら

[COLUMN]公式アプリで楽しむ「アロマ診断」

2026/02/04 | イベント | [NEWoMan横浜店]スワッグ&アロマミスト WORK SHOP 2月14日(土)

EWoMan横浜店にて、スワッグ&アロマミストWORK SHOPを開催いたします。

ー 五感で楽しむグリーンインテリア ー

「スワッグ」とは複数の植物を壁に飾るインテリアで、自然素材の魅力を活かしたナチュラルな空間演出として人気を集めています。

ギンバイカ、ユーカリ、ティートリーなど、精油との親和性が高いフレッシュな植物をベースに、季節感ある実物やドライフラワーを加えた香り豊かなオリジナルスワッグとエアミストを作成いただけます。

おうち時間をより快適に。

植物と香りのある心地よい暮らしを楽しみませんか?

[開催概要]

日程:2月14日(土)

時間:①11:00~ ②13:30~ ③16:00~

所要時間:約60分

参加費:4,730円(税込) *材料費込み

定員:各回8名

場所:NEWoMan横浜5F イベントスペース

※事前予約制のイベントとなります。

※空席状況により当日参加も可能です。

[事前予約サイト]

https://coubic.com/ataroma/4707306

イベントに関してのお問合せは下記店舗へお願いいたします。

[店舗概要]

アットアロマ NEWoMan横浜店

営業時間:11:00~20:00

※土・日・祝は10:00~20:00

住所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜2F

MAP:Google Maps

TEL:045-534-5405

2026/02/02 | イベント | [イオンモール Nagoya Noritake Garden]POP UP SHOP 2月11日(水・祝)~24日(火)

2026年2月11日(水・祝)~24日(火)の期間、イオンモール Noritake Garden 2F中央北・南スポットにて「@aroma POP UP SHOP」をオープンいたします!

オープンを記念して限定イベント&キャンペーンを開催いたしますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

\ 数量限定│ノベルティプレゼント /

期間中、先着で7,000円(税込)以上お買い上げの方に「ミニバーム or ミニバスソルト」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

\ SHOP限定│エアミスト WORK SHOP /

おすすめの数種の香りからお選びいだだき、エアミストを作成するワークショップを開催いたします。

[開催概要]

日程:2月11日(水・祝)~24日(火)

時間:10:00~19:00

所要時間:約15~20分

参加費:1,980円(税込)

場所:アットアロマ POP UP SHOP

※随時受付のイベントになります。

[店舗概要]

イオンモール Nagoya Noritake Garden POPUP SHOP

日程:2月11日(水・祝)~24日(火)

場所:〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3丁1-17 2F中央北・南スポット

時間:10:00~19:00

https://nagoya-noritake-garden.aeonmall.com/

2026/02/02 | イベント | [ソラリアプラザ福岡店]リニューアルOPEN記念ノベルティプレゼント2月14日(土)~

2026年2月14日(土) ソラリアプラザ福岡店がB1Fに移転&リニューアルオープン!

リニューアルオープンを記念してノベルティをご用意しておりますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

\ 数量限定│ノベルティプレゼント /

期間中、先着でノベルティをプレゼントいたします。

7,000円(税込)以上お買い上げの方に「ミニバーム」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

[店舗概要]

ソラリアプラザ福岡店

営業時間:平日 11:00~20:00

※土・日・祝は10:00~20:00

定休日:施設休館日に準ずる

住所:〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-2-43 ソラリアプラザB1F

MAP:Google Maps

TEL:092-406-3539

2026/02/02 | イベント | [NEWoMan高輪店]アロマ×脳波 診断イベント 2月13日(金)~14日(土)

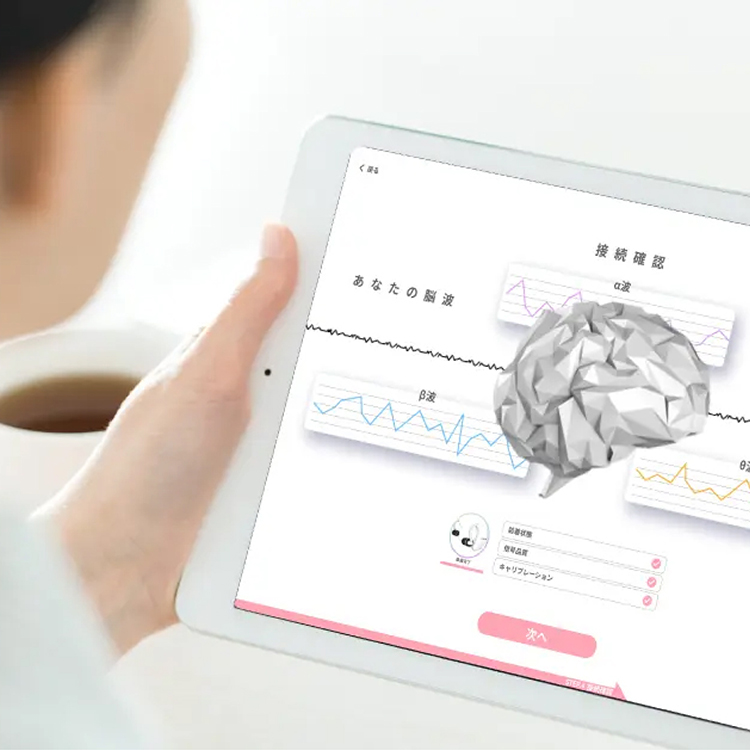

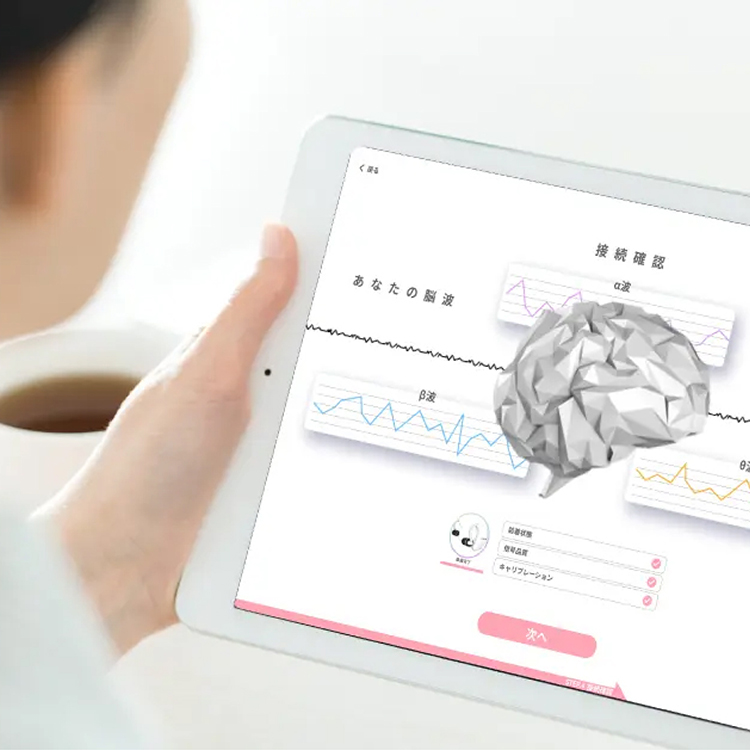

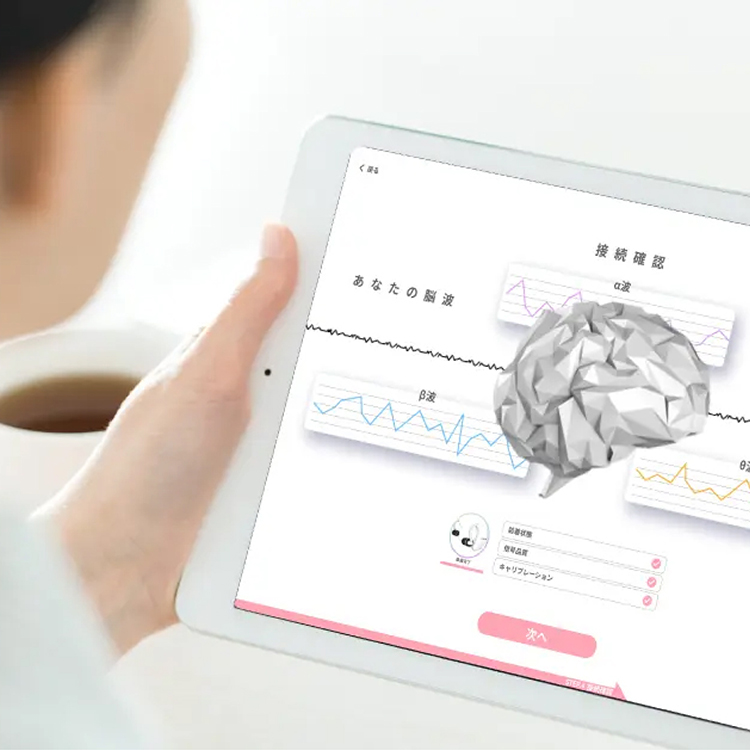

NEWoMan高輪店にて、脳波診断イベントを開催いたします。

数種の香りを体感いただきリラックス度を可視化し、

あなたにぴったりの香りを脳波で診断いたします。

結果をもとに3種の香りを選んで「オリジナルアロマブレンド(5ml)」を作成いただけます。

今までにない新しい体験をしてみませんか?

※CyberneX社が提供する脳情報取得デバイス「XHOLOS」および

リラックス度の可視化・比較サービス「α RelaxAnalyzer」を活用します。

[開催概要]

日程:2月13日(金)~14日(土)

時間:12:00~18:00(最終受付:17:00)

所要時間:約30分

参加費:3,630円(税込)

定員:各日6名

場所:アットアロマ NEWoMan高輪店

※事前予約制のイベントとなります。

※空席状況により当日参加も可能です。

[事前予約サイト]

https://coubic.com/ataroma/3351296

イベントに関してのお問合せは下記店舗へお願いいたします。

[店舗概要]

アットアロマ NEWoMan高輪店

営業時間:11:00~20:00

定休日:施設休館日に準ずる

住所:〒108-0074 東京都港区高輪二丁目21-2 ニュウマン高輪 South3F

MAP:Google Maps

TEL:03-5422-9228

2026/01/26 | ニュース | 大雪による配送への影響について

いつもアットアロマオンラインストアをご利用いただきありがとうございます。

大雪の影響により一部高速道路や一般道に道路規制(予防的通行止めを含む)及びフェリー・鉄道に運休が発生しております。

そのため日本海側の地域に限らず全国的にお荷物のお届けに遅れが生じる可能性がございます。

ご注文後、商品がお手元に届くまで、お時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

詳しい状況については、配送会社(ヤマト運輸)のウェブサイトをご覧いただきますよう、お願いいたします。

[ヤマト運輸]お荷物の集配および営業所の営業状況について

2026/01/23 | イベント | [神宮前店]アロマ×脳波 診断イベント 2月7日(土)~8日(日)

神宮前店にて、脳波診断イベントを開催いたします。

数種の香りを体感いただきリラックス度を可視化し、

あなたにぴったりの香りを脳波で診断いたします。

結果をもとに3種の香りを選んで「オリジナルアロマブレンド(5ml)」を作成いただけます。

今までにない新しい体験をしてみませんか?

※CyberneX社が提供する脳情報取得デバイス「XHOLOS」および

リラックス度の可視化・比較サービス「α RelaxAnalyzer」を活用します。

[開催概要]

日程:2月7日(土)~8日(日)

時間:13:00~18:00(最終受付:17:00)

所要時間:約30分

参加費:3,630円(税込)

定員:各日5名

場所:神宮前店

※事前予約制のイベントとなります。

※空席状況により当日参加も可能です。

[事前予約サイト]

https://coubic.com/ataroma/4331068

イベントに関してのお問合せは下記店舗へお願いいたします。

[店舗概要]

アットアロマ 神宮前店

営業時間 :11:00~19:00

定休日:年末年始

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 1F

(渋谷駅・東京メトロB1出口、明治神宮前駅・7番出口より徒歩5分)

MAP:Google Maps

TEL:03-6419-7630

2026/01/21 | イベント | [グランフロント大阪店]リニューアルOPEN記念ノベルティプレゼント1月29日(木)~

2026年1月29日(木) グランフロント大阪店が南館6Fに移転&リニューアルオープン!

リニューアルオープンを記念してノベルティをご用意しておりますので

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

\ 数量限定│ノベルティプレゼント /

期間中、7,000円(税込)以上お買い上げの方に「ミニバーム」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

[店舗概要]

アットアロマ グランフロント大阪店

営業時間:11:00~21:00

定休日:施設休館日に準ずる

住所:〒530-0011

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館6F

MAP:Google Maps

TEL:06-6373-2990

2026/01/21 | イベント | [NEWoMan高輪店]アロマ×脳波 診断イベント 2月3日(火)~4日(水)

NEWoMan高輪店にて、脳波診断イベントを開催いたします。

数種の香りを体感いただきリラックス度を可視化し、

あなたにぴったりの香りを脳波で診断いたします。

結果をもとにおすすめの香りの「アロマミスト(40ml)」をお持ち帰りいただけます。

今までにない新しい体験をしてみませんか?

※CyberneX社が提供する脳情報取得デバイス「XHOLOS」および

リラックス度の可視化・比較サービス「α RelaxAnalyzer」を活用します。

[開催概要]

日程:2月3日(火)~4日(水)

時間:12:00~18:00(最終受付:17:30)

所要時間:約30分

参加費:2,530円(税込)

定員:各日10名

場所:アットアロマ NEWoMan高輪店

※事前予約制のイベントとなります。

※空席状況により当日参加も可能です。

[ご予約サイト]

https://coubic.com/ataroma/4912456

イベントに関してのお問合せは下記店舗へお願いいたします。

[店舗概要]

アットアロマ NEWoMan高輪店

営業時間:11:00~20:00

定休日:施設休館日に準ずる

住所:〒108-0074 東京都港区高輪二丁目21-2 ニュウマン高輪 South3F

MAP:Google Maps

TEL:03-5422-9228